2025年度第1回研修会の報告

8月10日(土)、船橋市中央公民館実習室にて、本年度の第1回研修会を開催しました。講師に、狭山茶の生産者であり、日本茶インストラクター協会理事も務められている奥富雅浩氏を迎え、「お茶を淹れること、お茶を作ること」をテーマにお話いただきました。

奥富氏が考えるお茶を淹れることとはどういうことなのか。また、生産者ならではの視点で語るこれからの茶業に対する思いとは。今回の研修会には、22名にご参加いただきました。

◎皆さんがすぐに思いつく日本茶インストラクターって誰ですか

このような問いかけから始まった最初の話題。参加者からもこれといった名前が挙がりません。日本茶インストラクター協会が設立して25年あまりが経ちますが、残念ながら日本中の誰もが知るような日本茶インストラクターは出ていません。いま日本の茶業が苦戦する中、日本茶インストラクターに何が期待されているのか。様々なことが考えられますが、奥富氏は「淹れ手」の可能性に着目します。コーヒーの世界にバリスタが存在するように、日本茶でも時代を牽引するような「淹れ手」を輩出できないか。「淹れ手」こそが日本茶の価値を伝える存在として、茶業界に新たなウェーブを巻き起こせないか。

そのような想いを形として立ち上げたのが、淹茶選手権。さらに直近では、2024年から始まった「NIHONCHA BREWERS CHAMPIONSHIP」に携わっておられます。

「淹れ手」が技術やパフォーマンスを競うコンテストから社会に求められる日本茶インストラクターの創造へ。まだ歴史が浅いとはいえ、ここから未来に羽ばたく日本茶インストラクターたちが数多くあらわれることを期待しています。

研修会のようす

◎お茶は揉まない方がうまいか、揉んだ方がうまいか

続いては、一生産者でもある奥富氏による手揉みと機会揉みの共通点や異なる点についてお話いただきました。

現在の機械揉みは、手揉み茶製法の翻訳で基本は同じと要約されていました。時には、お茶は揉まない方がうまいという論争に発展するそうです。

ここでは、それぞれの揉み方の違いによって、お茶にどのような変化をもたらすかなど解説いただきました。

手揉み茶

◎2025年の新茶シーズンを振り返ると

今年の新茶シーズンは、抹茶バブルなしには語れないほどだったとか。海外輸出とインバウンドの抹茶需要により、抹茶価格が高騰。消費者目線でも、抹茶カフェにインバウンド客が行列を作っていたり、店頭の抹茶が品薄状態だったりなど、様々なところに影響が出ていることがうかがえます。

また、今年のお茶の出来の傾向として、昨年の夏の暑さと冬の高温を指摘されました。芽の成長などに大きな影響を及ぼしており、今後もこうした傾向が続いていくのではと予想されていました。

◎研修会後半はお茶淹れタイムで「奥富園」のお茶を満喫

座学コーナー終了後は、奥富氏からお持ちいただいた数種類のお茶を参加者の皆さんで飲み比べ。

深蒸し茶、烏龍茶そして、奥富氏自作の手揉み茶をご自身に淹れていただき、その繊細な味わいに一同うなずくばかりでした。

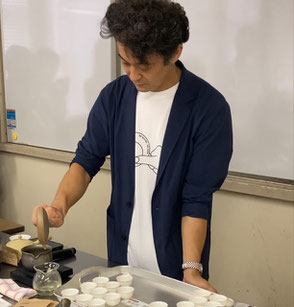

お茶淹れタイム

本日のお茶

手揉み茶を淹れていただく

最後に、今回の研修会に参加された方々から寄せられた声の一部を抜粋して紹介させていただきます。

・奥富さんの日本茶愛を深く感じたとともに、日本茶の普及を考える機会になった。

・日本茶インストラクターとして何ができるのか、どのような日本茶インストラクターになりたいのか、そのようなことを自分に問う時間になりました。

・データから探る導入がわかりやすく説得力がありました。どのお話も自分のこととして考えるとドキドキワクワクできました。「チャンスが来たら飛び込んで」は忘れずにいたいです。

・日本茶インストラクターを社会に求められる存在にしなければという問題提起。私もずっと考えてきたことだったので、本当にうれしいです。

・お茶は季節の状態(猛暑による影響)市場の動向などいろいろな要素が関わっていますね。それだけに個人の力は微々たるものですが、日本茶の将来のためにサードウェーブを自分なりに考えて、日本茶講座などで実行できたらと思います。

・視野の広い生産者さんがいらっしゃるのは心強いです!消費者としてのインストラクターではありますが、微力ながら協力、努力していけたらと改めて思いました。